音から歌へ ――『ちはやふる』フキダシ考

漫画『ちはやふる』(作:末次由紀)は競技かるたを題材とした作品である。競技かるたでは

フキダシの謎

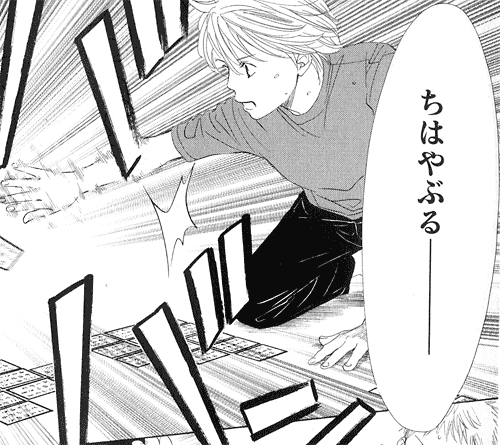

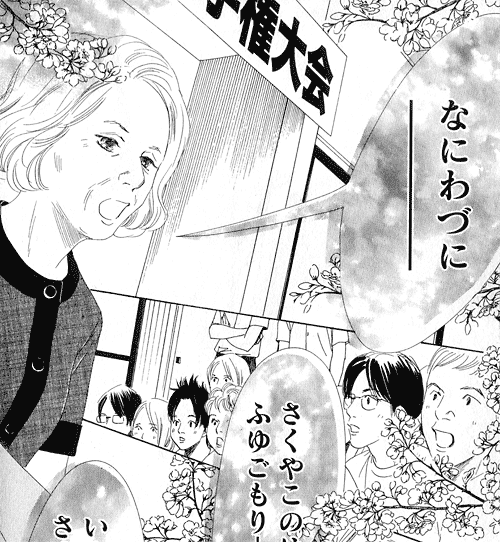

漫画では人の発した声をフキダシ(枠でセリフを囲んだもの)で表現するのだが、『ちはやふる』では歌が読み上げられるとき独特のフキダシを用いる。図1に示したとおり、フキダシの中を濃い色のグラデーションで表しているのだ。作品の当初では一般的な白無地のフキダシを用いていた[図2]。その後、少しずつ濃淡のある表現が増え、10巻あたりから競技中に歌を読み上げるときのフキダシ全てに用いるようになる。この変化はどのように起こったのだろうか?

主人公の武器「耳」

かるたの競技者は、読まれた歌に対応する下句の札を相手より先に取らなければならない。さきほどの〈ひさかたの〉の歌であれば〈さ〉まで聞くと取るべき札を確定できる。〈ひ〉で始まる歌が他に2枚あるためだ。しかし主人公である綾瀬千早は音を聞き分ける能力が卓越している。図1のコマをもう一度見てみよう。〈ひ〉のフキダシの後に、札を払う彼女の手元を描く。〈ひさ〉まで聞かないと判別できないはずの札を、〈ひ〉を聞いた時点で取ったことを表現しているのだ。百人一首では最初の一文字で札が確定する「一字決まり」と呼ばれる札が7枚あるが、千早の場合は20枚あると作中で明かされる(9巻第48話)。ただしこの時点では、どのようにそれを聞き分けているのか彼女自身よくわかっていない。

「響き」への意識

千早が聞き分けているものは何か。それを示すキーワードが「響き」である。14巻第76話から15巻第83話にかけて行われた高校選手権全国大会決勝戦を見てみよう。この試合では最高レベルの読手である山城今日子七段が歌を読み上げる。その第一声のフキダシでは図3のような特殊な処理が施されており、これに対して千早も「やっぱりちがう これが専任読手の響き」と感嘆を発する。

試合で千早は苦戦を強いられるが、〈なにわえ*1〉の札を〈な〉の一字で判別して取ることに成功し、巻き返していく。他に〈なにわが*2〉が残っていたにもかかわらずだ。その判断を可能にしたのは〈な〉を聞いたときに心に浮かんだ色だった。これは6巻第30話のエピソードが伏線となっている。チームメイトで古典文学への愛着が深い大江奏が、〈なにわえ〉の歌には「冬枯れた芦のくすんだ緑」、〈なにわが〉の歌には「もっと若い芦の緑」が見えると解釈を述べており、千早はそれを思い出したのだ。

『ちはやふる』では、大江を介して「短歌は作者の想いがこもったもの」であると何度も語られる。この短歌観は「響き」を語る上で重要だ。山城を始めとした高度な読手は、歌にこもった「想い」を自らの声で伝える表現者として描かれる。表現の要素は例えば音の「高い/低い」「強い/弱い」「丸い/鋭い」などである(19巻第100話)。言い換えれば、空気中を伝播する波の「周波数」「振幅」「波形」だ。これら音波のもつ量的・質的な違いは、読手が「想い」を表現するため一音一音に与えるものだ。したがって作品内で語られる「響き」とは、単なる音波の情報ではなく、音という形で伝わる「想い」そのものなのである。それは「心に響く」という慣用句をも思い起こさせる。

「音」から「歌」へ

『ちはやふる』において、「響き」とは読手が音という形で表現する「想い」である。これが語られ始めるのは山城読手が登場する9巻第48話以降であり、濃淡のあるフキダシが確立されたのはそのすぐ後だ。もう一度図1を見てみよう。深い色のグラデーションが表現するのは、奥行きのある空間である。天上からの光が空間で反射して眼に入るとき、光の届きにくい下方ほど暗く見える。そして空間が厚いほどこの濃淡は顕著になる。漫画では、海中を表現したいときなどこのようなグラデーションを用いることが多い。フキダシに濃淡があり、また背景を透かして描いていることからも、その音が拡がる空間の奥行きを強調していることが判る。この空間には空気が満たされているが、それは音だけでなく想いをも伝える特別な媒体である。

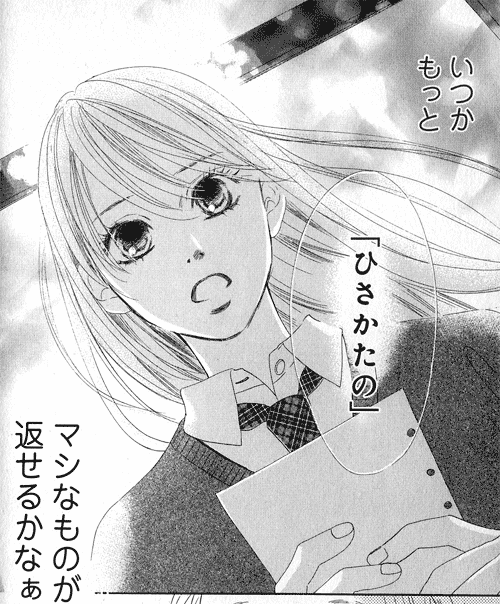

千早が「響き」を意識するきっかけとなったのは、既に書いたように、20枚の一字決まりを持っているという仲間の指摘からだ。直後、その感謝を思いつつ、いくつかの歌の初句を呟く千早が描かれる[図4]。その光景を大江は「想いがあれば欠片だけでも詩みたい」と表現する。「音」から「ウタ=詩=歌」への意識改革の萌芽がここに示されているのだ。

おわりに

『ちはやふる』はこのように、競技かるたを描くなかで「読み上げられる短歌」に焦点を当てた作品である。現代短歌の批評でも「韻律」や「調べ」といった音に関わる批評用語があるが、これはどんな読み上げ方を前提にしているのだろうか。読み上げ方に厳密なルールがある競技かるたですら、読手の歌の解釈によって「響き」に違いがあるという。「音」としての「歌」をどう語ればいいのか、『ちはやふる』を読んでいるとそんな疑問が浮かびもするのだ。